Windows11非対応PC

ご存じの方も多いと思いますが、いよいよ2025年10月14日にWindows10の一般サポートが終了になります。そのためWindows10をお使いの方は今後の選択肢として、素直に後継のWindows11(以下Win11)にアップグレードするのが最善の方法ですが、問題はWindows11の動作要件を満たしていない中途半端な性能のPC。裏技で無理やりWin11を導入する方法もありますが、それはあくまで付け焼刃的な方法。MicroSoftが非推奨としている以上、今後まともに使用できる保証は一切ありません。かといってWindows10のまま使い続けるのもかなりのセキュリティリスクが伴うためネット接続等は完全にNG行為になります。

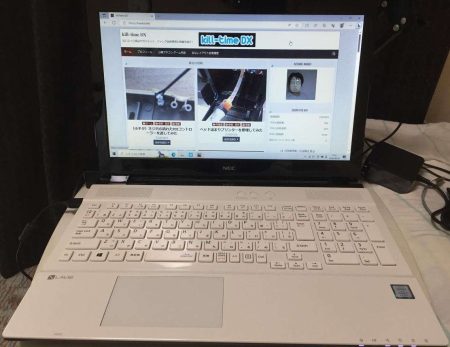

って事で、我が家にもそんな中途半端な性能のWin11非対応PCが複数あります。上記の写真はそんなPCの中の1台。

Win11の動作要件をギリギリ満たしていない第7世代のCPU i7-7500U搭載のNECのノートPC(PC-NS600GW)です。

しかし、今改めて見ると液晶ディスプレイのベゼルのこの厚みが時代を感じさせられますな。絶妙にダサく感じますw

Linux Mintを導入

さて、この中途半端なPC、捨てるのもまだ惜しいので延命する方法を考えます。

まずはSSD換装。元々のHDDでは今の時代全く話にならないので、家に転がっていた256GBのSSDに載せ替え。ついでにメモリも8GBに増設しました。それにしても、この時代のPCはHDDやメモリの交換がネジ一本で裏ブタを外して行えるのでメンテナンス性が非常に良いですな。最近のPCはちょっとしたメモリ増設でも10本以上ネジを外さなければいけない機種も多いのでこれは嬉しい。

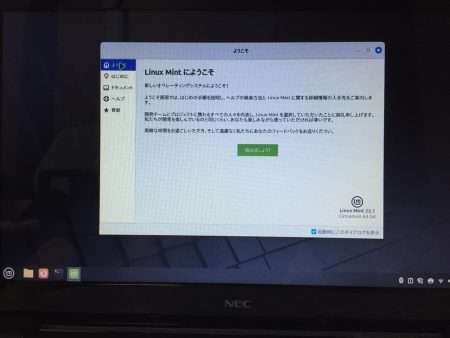

次はWin11の代用に耐えうるフリーなOS。ここは現実的な選択肢としては間違いなくLinuxでしょう。Windowsに比べ一般的に動作も軽くセキュリティ的にも問題ありません。ただ、Linuxと言ってもコンセプトや用途によって実に様々なディストリビューションがあり、選択に迷うところですが(この悩むのも楽しいのですが)、今回はクセが少なくWindowsユーザーにもとっつきやすく、利用者や情報も多い”Linux Mint (Cinnamonエディション)”を選択しました。

(個人的には最近話題の”Zorin OS”や”CachyOS”も気になりますが・・・今回はパス。)

って事で、USBメモリを使いサクッとインストール。インストール手順はネット上にあふれていると思うのでそれを参照して頂ければと。

違和感なく使える

とりあえず、簡単にLinux Mintの紹介。

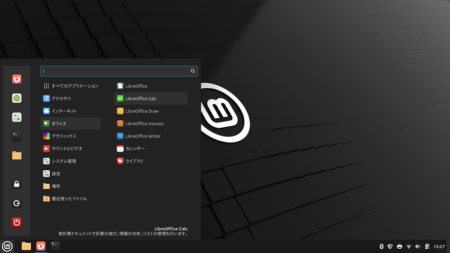

Windowsと同様に左下の(LM)メニューボタンから各種アプリを利用できます。Windowsユーザーであれば比較的短時間で違和感なく使う事が可能かと思われます。

Linux MintはWindowsに比べてかなり軽量なOSですので動作もサクサクで良い感じです。微妙なスペックのPCをお使いの方でWindowsの重さに辟易している人は、これだけでも乗り換える意味はあると思います。

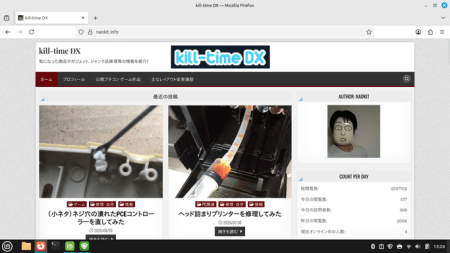

ブラウザはデフォルトではFirefoxが導入されています。お好みでChromeをインストールしても良いでしょう。

まぁ、今時のブラウザは第2のOSともいえる存在なので、人によってはブラウザさえ問題なく安全に使えればOSは何でも良いと言う人も多いかも。

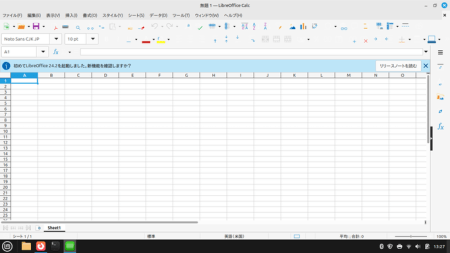

MicroSoft Ofiice互換のLibreOfficeも標準搭載。上記写真はExcel互換の”Calc”。

但し、なぜか現バージョンのLinuxMintはインストール直後に日本語入力が出来なくなっていたので、まずはMozc等の日本語変換システムの導入設定が必要です。

設定と言っても昨今はメニュー上から行えますので、ターミナルでのコマンド入力アレルギーの方でも安心です。

↓以下のサイト様が参考になるかと

https://note.com/ma3a3anote/n/ne77d42305ee0

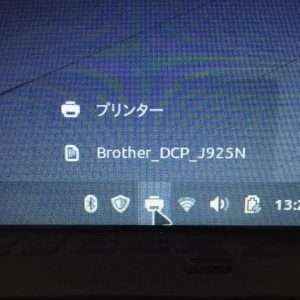

ちなみにインストールの際ネットワーク上にプリンタが存在していると、自動的に認識され即使用可能状態になっていました。面倒なドライバ導入作業なども無くこれは有難い。先述の互換officeソフトと組み合わせて即業務にも使用可能ですね。

お好みアプリ追加しよう

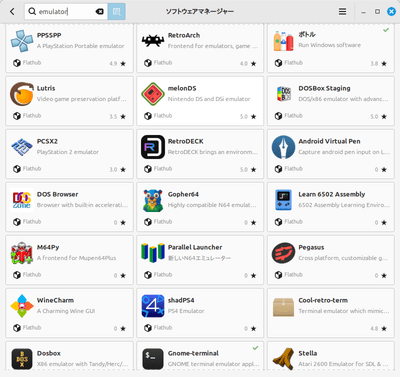

アプリの追加はメニュー上にある”ソフトウェアマネージャー”アプリを使えば簡単。ソフトの数も十分にあります。

このアプリを使えばLinuxの知識が無くても簡単に有名処のアプリが導入できます。まぁ、WindowsでいうMicrosoft Storeみたいなモノですね。

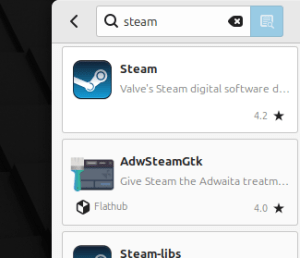

Steamアプリもあります。ゲーム好きな方ならWindowsで無くてもLinuxでSteamプラットホーム上のゲームを遊べます。(正確には”Proton”というWindowsの互換レイヤーを使用してWindowsゲームを動作させています。互換レイヤーはエミュレータとは似て非なるものですが、エミュレータに比べ高速に動作が可能とされています。)

近年発売された携帯ゲーム機Sream DeckもLinuxをベースとしたSteam OSが採用されていますが、同様の技術が採用されていますね。

ちなみにエミュレータ関連もこんな感じで有名処も多数移植されていますね。そちら方面に興味があればどうぞ。

Bottleを導入してWinアプリを動かす

さて、そんなアプリの中で今回のテーマの肝であるアプリがあります。

それがこの”Bottle”アプリです。このアプリを使えば、なんとLinux上で別OSであるWindows用の各種ソフトを動作させることが出来ます。もちろん完璧では無いので全てのソフトが動くという訳ではありませんが、まずまずの数のソフトが動作するようなので非常に便利です。(ちなみに先ほどのSteamと同様にこちらのアプリはWineというWindowsの互換レイヤーが使用されています。)

そして、先程SteamはLinux版があるとお伝えしましたが、同じくゲーム配信の大手である”Epic Games”の方は現在の所Windows版のみでLinux版はありません。しかし、このBottleを使用すればEpic Gamesのプラットフォーム上のゲームを動作させることも可能になるのです。これはスゴイ!。

・

・

・

って所でちょっと記事が長くなってしまったので残念ながら今回はここまで。

次回はいよいよSteamアプリやこのBottleアプリを使用して実際にLinux上で各種Windowsアプリやゲームの動作をレポートしたいと思います。

では、また。